资讯分类

看《奥本海默》,要抛弃以前看诺兰的方法 -

来源:爱看影院iktv8人气:757更新:2025-09-18 15:58:07

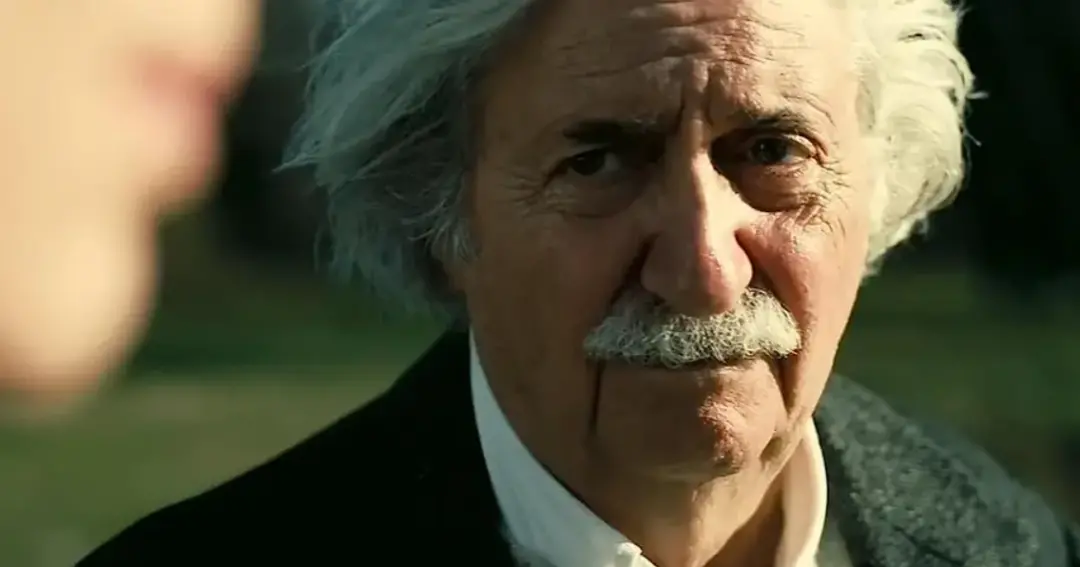

爱因斯坦在电影《奥本海默》中提出了诸多脍炙人口的台词。当奥本海默因曼哈顿计划获得平反时,他意味深长地指出:"他们不是在嘉奖你,而是奖励他们。"这番话暗含对权力运作的犀利洞察。而在奥本海默经历被监控与听证会反复羞辱的时期,爱因斯坦曾以"你可以离开美国"为警示,这一细节凸显了爱因斯坦对奥本海默处境的深刻理解。

尽管爱因斯坦在普林斯顿的学术生涯中被外界视为'逐渐疏离科学前沿的资深学者',但他却以独特的方式诠释了20世纪现代性精神的核心内涵。当个体生命与国家机器产生无法避免的冲突时,他展现出突破常规的抉择勇气——既可能以个人意志挑战国家权威,也可能选择建立新的国家体系。而面对这种变革性建议,奥本海默却表现出迥异的古典情怀,他最终选择坚守原有的学术立场与国家身份。

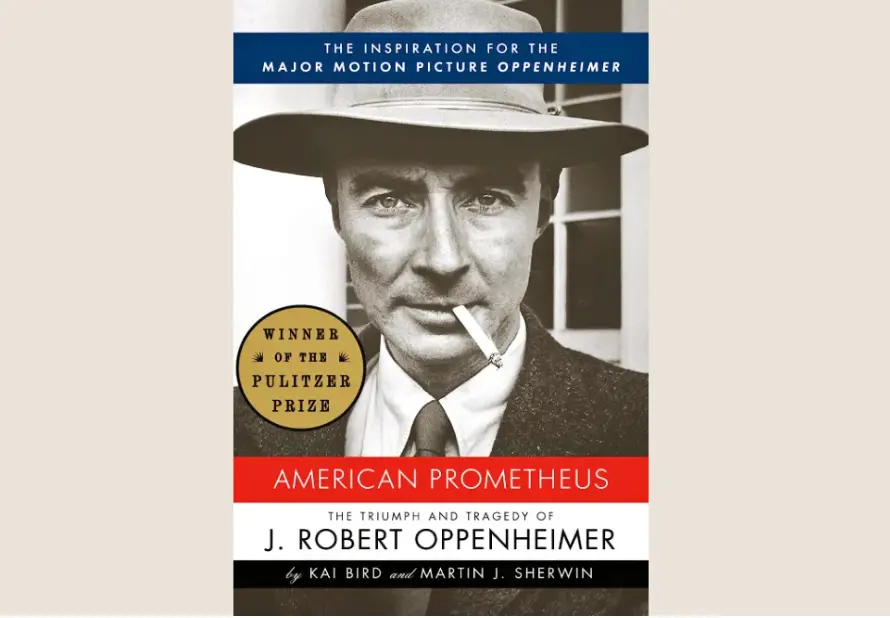

该电影剧本广泛借鉴了斩获奥斯卡金像奖的传记作品《奥本海默传:「原子弹之父」的美国悲剧》,其英文原版名为《American Prometheus》。编剧将奥本海默与神话中的普罗米修斯相提并论,通过这种隐喻塑造出具有悲剧性英雄形象的叙事框架,影片所呈现的审美取向延续了古典悲剧精神的核心特质。

诺兰的《奥本海默》采取了极具颠覆性的创作策略,以对传统戏剧范式的突破为显著特征。影片开篇通过年轻奥本海默对「量子物理将重塑人类认知体系」的认知觉醒,构建起贯穿全片的哲学命题。尽管诺兰的叙事手法可能无法彻底改变电影艺术的表达范式,但其通过连续性的「室内戏」构建,在时间维度的非线性编排中成功解构了古典悲剧的叙事框架。奥本海默形象被剥离了承载伦理使命的固定轮廓,转而通过个人记忆与他人视角的交织,形成多重视角交织的镜像迷宫。这种创作选择既打破了封闭的戏剧闭环,也消解了抽象的形而上结论,使人物形象在具体且开放的社会语境中呈现出裂隙与矛盾的特质。

剧作家斯特林堡曾自豪地描述他笔下人物的特质:「他们的灵魂是过往文明与当代文明拼接而成的产物,缺乏固定的轮廓与性格。因为在命运长河中不断变化、随环境波动而调整,才是对抗停滞的真正方式。」《奥本海默》正是延续了这种思想,诺兰在电影中融入了现代戏剧的精髓。从这一角度来看,该片标志着诺兰创作生涯的重要转折,预示着未来其作品将更深入探讨思想深度与人性内涵,呈现出更具人文关怀的电影风格。

尽管诺兰在全球各大影院映后交流中反复强调:“毫无预设知识的观众才是最纯粹的观影者,相较于对背景信息的准备,电影本身带来的沉浸式体验更具价值。”但他始终无法遏制社交媒体平台上对剧情逻辑与人物关系的过度解构。事实上,观众若执着于将《奥本海默》的时间线强行梳理成线性叙事,或以科普热忱剖析角色关联与事件因果,这些刻意构建的「知识框架」不仅难以提升观影体验,甚至可能削弱电影所营造的神秘感与情感张力。

这种现象在一定程度上源于诺兰过往作品所塑造的观影期待。他惯常采用的高概念架构与非线性叙事手法,使得部分观众将电影视为解谜游戏,执着于追寻唯一确定的情节真相。而《奥本海默》则展现出截然不同的叙事策略,通过设置两场并行的听证会场景,构建出记忆碎片化呈现的结构。这种叙事方式让不同视角下的历史重构不断与当下现实碰撞,使奥本海默的悲剧内涵突破了单纯的人性挣扎与道德抉择范畴,呈现出更复杂的意识形态冲突。

《奥本海默》通过重新排列关键人生片段,揭示了个体在重大抉择面前的困境,却无法为他选择的深层动因提供明确答案。简·塔特洛克的自我毁灭与精神创伤背后,缺乏可以言之有理的归纳性解释;斯特劳斯对奥本海默的指控亦非简单的权谋叙事,更接近一种无法被归类的复杂纠葛。电影刻意摒弃对奥本海默与泰勒之间对立的非黑即白判断,也拒绝将奥本海默的落泪行为简化为杜鲁门所定义的「脆弱表现」。当希特勒死讯传来时,奥本海默坚持推进原子弹研发的动机,既非纯粹的科学自负,也非彻底的战争理性,这种矛盾性恰恰构成了影片的核心命题。作为一部拒绝提供确定答案的作品,它通过破碎的叙事方式,试图在历史与人性的迷雾中,重构一个始终与外部认知相抵触的科学家心灵图景。

这不仅是内在精神与外在现实的碰撞,奥本海默在面对多重力量时的自我审视,更呈现出一种深刻的疏离感。他个人的叙述、政客的抹黑、旁人的证词,以及导演诺兰在创作过程中对人物的重构,甚至观众自身的情感投射,都在拼接与重组他的内心碎片,塑造出风格迥异的「心灵图景」。基利安·墨菲的表演堪称这部电影的灵魂所在,可以说,影片的完成度很大程度上取决于他精准而细腻的诠释。

基利安·墨菲在《奥本海默》中的表演呈现出独特的「向内转」特质,这种内敛的演绎方式使电影突破了传统现实主义戏剧的框架,将观众引入主人公的精神领域。与好莱坞传统巨星们难以摆脱夸张角色塑造的惯性不同,他的表演在场与不在场的对比中,悄然改变了影像的气质。最具代表性的场景莫过于听证会上被迫交代与妻子私会的片段,此时画面中衣冠楚楚的众人用审视的目光凝视着赤裸的奥本海默,象征着其尊严在权力审视下的破碎。

诺兰对真实感的执着在《奥本海默》中得到充分体现,影片中那座位于新墨西哥州腹地的实景还原的「原子弹小镇」,以及对两万吨TNT爆炸声效的精准模拟,构成了极具冲击力的视听体验。然而这些精心构建的场景与音效,不过是将历史碎片拼贴成当代表象的载体。真正令人震撼的「真实」,实则暗藏于影片非线性叙事的时空褶皱中——那些交错的时间线索如同原子弹裂变的辐射,将观众引向更深层的真相叩问。

电影作为时间维度高度受限的媒介,与文学中以线性叙事构建的时间维度形成鲜明对比。在文学领域,有序的线性时间往往通过刻意虚构呈现,而所谓「真实」或「接近真实」的叙事,反而呈现出开放且错位的时间结构。诺兰在《奥本海默》中重构了并列时间结构,以剪辑手法搭建起历史陈列馆的框架,通过非线性叙事将不同时间片段并置。这种处理方式虽具创新性,却仍暴露出女性角色在历史叙事中的边缘化问题——这一议题在电影史上反复被提及,但愿并非导演难以逾越的瓶颈。值得玩味的是,影片呈现的历史橱窗并非静态陈列,而是具有动态流动性的时空拼贴,这种时空框架的构建方式为观众提供了新的观影视角。

克劳迪奥·马格里斯曾在一篇短篇小说中描绘了意大利战后特有的观影空间——开放式设计的影厅里,观众席被巧妙地分割成两个区域,彼此共享同一部影片的放映。由于放映机的同步误差,当一侧银幕的主角已走向命运终点时,另一侧的观众仍在见证他热烈的恋爱与执着的奋斗。这种看似矛盾的观影体验,恰如其分地映射了《奥本海默》所探讨的悖论人生:在时间与命运的交错中,个体的存在轨迹既非线性亦无边界,仿佛生命的叙事在死亡后仍不断轮回。

诺兰在上海谈及电影《奥本海默》的创作初衷时,透露出希望借此作品触及一些跨越时代的命题。他提出疑问:冷战时期的核军备竞赛是否仅仅停留在历史书页中,抑或仍在以隐秘的方式影响着当今国际局势?而战后核威慑与当代人工智能技术的飞速发展之间,是否存在着某种镜像般的科学伦理困境?通过这部传记片构建的「历史橱窗」,诺兰所传递的不仅是对过去的凝视,更是对未来的深切期许。正如《镜中奇遇记》中白兔对爱丽丝所说,镜子的另一侧并非特定时空,而是永恒的维度——它没有起点也没有终点,始终映照着人类文明的深层命题。

最新资讯

- • 于冬亮相金巧巧新片首映 指导宣发策略谈及王宝强 -

- • 芭比》北美票房超《蝙蝠侠》 全球破13亿 -

- • 《音乐大师》发布预告 聚焦作曲家伯恩斯坦 -

- • 丹尼斯·维伦纽瓦透露《沙丘3》的剧本已经写好了 -

- • 重启版《毒魔复仇》电影曝剧照 奇幻电影节首映 -

- • 《威尼斯惊魂夜》发布特辑 寻找线索和真相 -

- • 喜剧片《梦想情景》定档 尼古拉斯·凯奇主演 -

- • 《星条红与皇室蓝》发布特辑 同性之恋状况不断 -

- • 《惊奇队长2》发布新剧照 酷飒反派来势汹汹 -

- • DC不计划开发《神奇女侠3》 前传剧集仍有戏 -

- • 《伸冤人3》发布特辑 特工大叔回归伸张正义 -

- • 《母性本能》发布预告 劳模姐海瑟薇演闺蜜 -

- • 《孤注一掷》密钥延期至10月7日 累计票房33.84亿 -

- • 《阿索卡》发布新海报 新老角色共谱传奇 -

- • 《早间新闻》第三季发正式预告 改编迫在眉睫 -

- • 《荒野》发布先导预告 出轨引发连环报复 -

- • 《就像那样》续订第三季 欲望都市故事继续 -

- • 《海贼王》真人剧集发新海报 少年冒险启航 -

- • 《美国恐怖故事》发预告 罗伯茨卡戴珊主演 -

- • 《波西·杰克逊》发布新预告 定档12月开播 -