资讯分类

《热辣滚烫》爆了,解读影片营销背后与产品思维 -

来源:爱看影院iktv8人气:339更新:2025-09-16 01:41:40

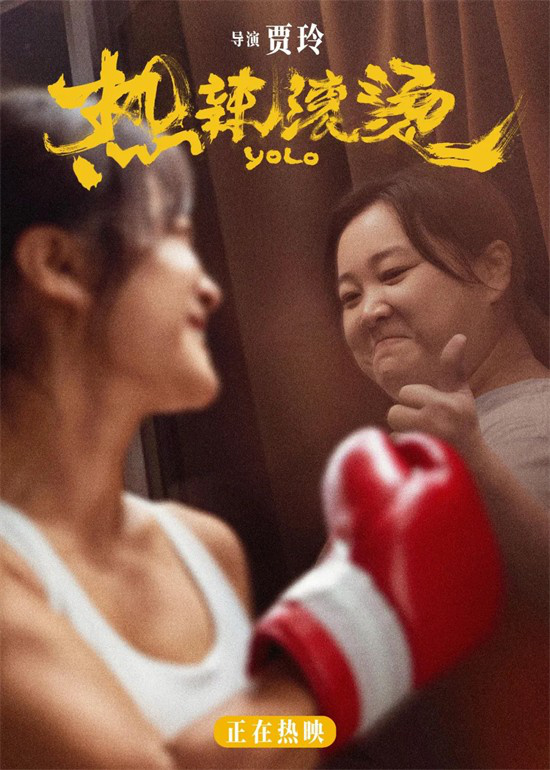

在《热辣滚烫》中,乐莹虽败犹荣,实现了自我突破。影片之外,导演贾玲斩获双重胜利,不仅在春节档期创下亮眼票房,更以持续攀升的口碑稳居市场佳作。从剧情创新到商业表现,该片堪称现象级作品,既展现出独特的艺术价值,也缔造了属于贾玲的行业标杆。

在电影《热辣滚烫》近日发布的《一切都来得及》MV中,贾玲与"胖瘦"版自己的对唱画面被观众称为经典之作。该片段不仅以强烈的视觉冲击力引发热议,更让外界好奇这位演员在拍摄期间究竟准备了多少幕后素材。有网友调侃称,贾玲堪称营销高手或产品经理,这样的评价既体现了她对作品的精心打磨,也反映了观众对其创作思维的深度认可。

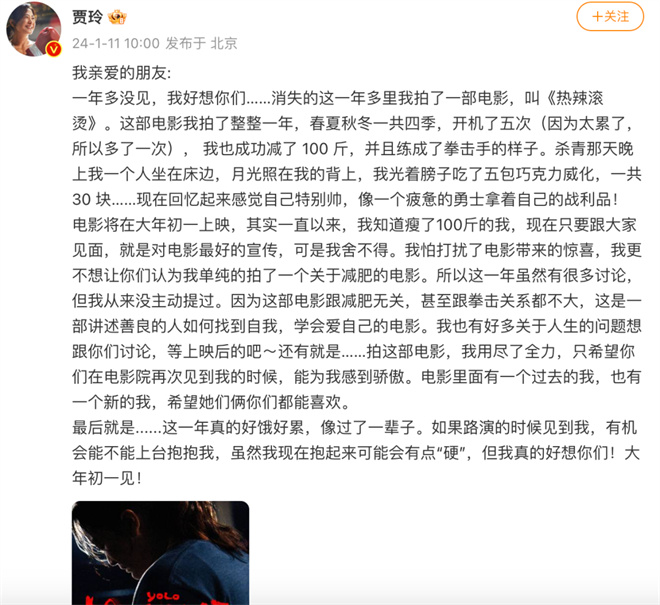

然而不可否认的是,影视作品在进入市场后必然具有商品属性。尤其是在春节档这样的关键档期,提升票房收入离不开科学的营销策略。或许,这也为探讨这场营销行为的独特性提供了契机。贾玲在《热辣滚烫》为数不多的采访中曾解释为何未在影片上映前与观众互动。她认为此时外界更关注其瘦身成果,而非电影本身的核心内容。凭借相声演员的出身,贾玲深谙观众心理。《热辣滚烫》首次官宣时,她文章中"我减了100斤"的表述迅速成为舆论关注的中心。

“减重”作为极具话题性的议题,尤其是减重100斤的设定,成为该电影宣传中的双面效应。在贾玲尚未公开亮相之际,观众群体呈现出两极分化的反应:一方面被其瘦身挑战吸引眼球,另一方面也存在诸多质疑声音。值得注意的是,贾玲并未急于通过公开回应或澄清来应对这些关注,而是选择在上映前的宣传物料中持续强化公众对她“胖胖”形象的固有认知。直至影片上映前3天(2月7日),通过释出的终极预告片,才首次揭晓了贾玲瘦身后的形象。

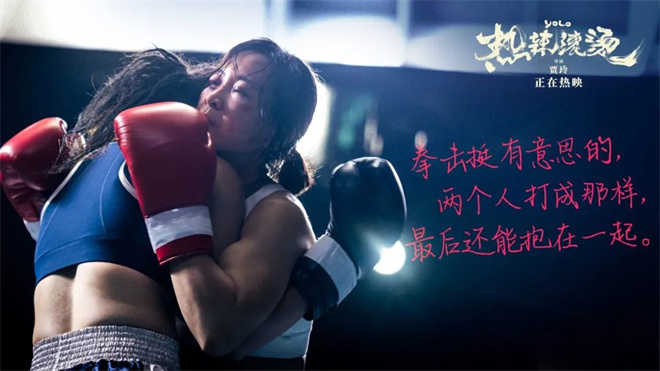

然而,这一情节并未使观众完全认同这是贾玲的演绎,反而引发了观众对电影首支预告中张小斐以拳击手形象登场的共鸣。值得注意的是,张小斐在预告片中出现的这段情节并未出现在正式影片中,甚至许多观看过影片的观众也意识到,这明显是专为预告片设计的镜头。

在电影预售阶段,该片与《飞驰人生2》形成了激烈角逐的态势,两者票房差距始终维持在极小范围内。相比之下,《飞驰人生2》凭借群像喜剧阵容获得广泛关注,而《热辣滚烫》初期因聚焦贾玲个人形象,市场表现稍显乏力。影片真正的转折点出现在大年初一,当天共推出两款核心宣传物料:一款为贾玲瘦身后的首度亮相海报,另一段则是展现角色运动状态的预告片段,这两项内容精准传递了影片的核心卖点,有效吸引了潜在观众的注意。

自大年初一晚间起逐步公开的贾玲接受电影频道等主流媒体采访内容,为观众呈现了影片更深层的艺术表达与创作历程。在这些采访中,贾玲对作品内涵的阐释与个人心路历程的披露愈发深入,结合首日放映引发的口碑反响,影片讨论逐渐上升至更具深度的维度——"为自己赢一次"。这一转变不仅实现了电影核心从个人形象重塑到主题内核的转化,更为观众理解作品提供了新的视角。

在大年初三启动路演活动后,关于电影内核的讨论热度再度攀升。无论是宣传方精心安排的观众,还是现场自发形成的互动,"为贾玲送上拥抱"的举动不仅与她此前发布的长文相呼应,更强化了电影"爱自己"的核心主题。从《一切都来得及》音乐视频的创作可以看出,"爱自己"这一主题很可能在电影筹备阶段便已确立,并贯穿于所有宣传物料的策划与设计中。值得一提的是,这支MV的制作更为复杂,不仅涵盖歌曲录制,还需呈现贾玲不同体型的拍摄画面,因此前期策划必须精准预判后续发展,甚至没有其他备用方案。如果后期观众评价或网络热议偏离主题方向,该MV的影响力将大打折扣。

贾玲在电影宣传策略上采取了极具前瞻性的布局,将全部推广计划提前展开,这种高风险策略引发了外界对其创作意图的广泛讨论。影片中不仅通过服装设计向母亲李焕英表达敬意,更巧妙植入与前作及未来作品的关联元素。值得一提的是,她在采访中曾表示希望"瘦成一道闪电"的造型理念,这一充满个人特色的表达也成为了观众热议的焦点。此外,贾玲还借机透露了与张小斐、杨紫再度合作的全新项目《转念花开》,为未来的演艺事业描绘出更广阔的蓝图。

回顾可见,贾玲对《热辣滚烫》展现出卓越的战略眼光,她精心设计的彩蛋元素在上映后转化为高效传播话题,切实推动了电影票房增长。在艺术创作层面,贾玲证明了自己作为导演的深厚功力;而在市场运作维度,她更以出色的"产品经理"能力,将创意转化为具有商业价值的影视作品。

曾经,导演的产品思维常被忽视,而“产品经理”这一称谓在业界似乎带有一定贬义。然而,根据网络上的专业定义,“产品经理是面向终端用户,主导产品全生命周期管理的核心角色。”正如前文所述,当电影进入市场领域时,除了承载导演的艺术追求,其商品属性也需被重视。导演在创作过程中必然需要考量影片的市场价值与后续生命力,这正是产品思维在电影行业中的重要体现。

《热辣滚烫》作为一部商业电影,成功践行了这一理念,借由影片本身进一步巩固了贾玲导演此前作品《你好,李焕英》的现实意义,并为未来创作方向《转念花开》提供了重要铺垫。这不仅彰显了该片的行业价值,更印证了贾玲导演的个人成长与创作成就。

谈到电影圈中被称为“产品经理”的从业者,许多观众首先联想到陈思诚、徐峥、张一白等导演。然而必须明确的是,产品思维的核心仍离不开对电影口碑的重视。以陈思诚执导的《唐人街探案》系列为例,其作为作品的成功显然建立在扎实的口碑基础上;而监制的《误杀》系列更印证了这一规律——即便前期被市场视为冷门项目,凭借口碑的持续发酵,最终逆袭成为现象级的票房黑马。

从电影工业发展的视角来看,这一批导演群体正展现出日益成熟的系统性产业视角。他们不仅关注影片本身的艺术创作,更开始前瞻性地布局IP价值的持续挖掘,对全周期产业链管理进行深度参与。过往业界普遍将目光聚焦于创作环节的标准化,却未充分认知到工业化进程涵盖从剧本创作至宣发推广的完整链条。以《流浪地球》系列的产业化实践为例,郭帆导演在构建影片创作体系的同时,同步规划了宣传推广策略与IP开发路径,通过精准的节奏把控实现了创作内容与宣传物料的有机联动,形成从作品本身到口碑传播的良性循环。

陈思诚曾表示,电影创作应重视其商品属性,指出影片作为面向观众的商业行为,必须以市场接受度为核心。他强调,当观众不再选择走进电影院时,所谓的艺术与大众之争便无从谈起。因此,首要任务是确保电影的存在价值,让观众愿意观看。在当下"酒香还怕巷子深"的环境中,适度的宣传包装有助于吸引观众注意,但导演们也必须始终铭记,所有外在包装终究要服务于影片本身的质量。唯有作品具备吸引力,才能真正留住观众。

最新资讯

- • 新一部《侏罗纪世界》定档2025.7.2北美上映 《疾速追杀》大卫·雷奇有望执导 -

- • 《去有风的地方》被点名表扬!此前曾入选广电2023中国剧集精选 -

- • 郑秀文首谈老公出轨对象!称每个人都应有新开始,无论经历过什么 -

- • 电视剧收视率排行榜,《在暴雪时分》排倒数,第一收视高达1.959% -

- • 王凯戴棒球帽现身机场 休闲随性难掩帅气 -

- • BoA出演电视剧《请和我的老公结婚》 刷新该剧最高收视率! -

- • 蔡徐坤V领西装造型参加活动 身材修长眼神迷人 -

- • 大S具俊晔情人节再被曝照 手臂环抱甜蜜恩爱 -

- • “嘎子哥”直播翻车,你的“演技”也弄丢了吗? -

- • 当之无愧!梁朝伟大鹏入围第42届香港金像奖影帝,谁将满载而归? -

- • 外媒曝卡梅隆已经构思到了《阿凡达7》 《阿凡达5》已定档2031年北美上映 -

- • 娱乐圈巨婴—妈宝男 为何更容易翻车? -

- • 《人世间》演员片酬曝光,殷桃、宋佳、雷佳音坦言:剧本太好,片酬都忘了谈! -

- • 电影《年少日记》宣布引进内地!影片聚焦青少年抑郁症与原生家庭创伤 -

- • 唐国强贾樟柯等谈演员需不需要有文化,易烊千玺王一博等顶流中枪 -

- • 2024年香港电影金像奖提名名单出炉 梁朝伟大鹏等争影帝《白日之下》16提领跑 -

- • 赵本山女儿情人节官宣结婚,晒结婚照高调示爱老公 -

- • 《花儿与少年·丝路季》大收官! 浪漫和挑战并存 -

- • 黄景瑜前妻晒离婚证:证明两人结婚关系 -

- • 周星驰新剧《金猪玉叶》筹拍,争角大战一触即发,五位女神呼声高 -